南雲満友(15)

バンクーバー五輪のクロスカントリースキーで金メダル2個を獲得した、新田佳浩選手(30)。その裏には、挫折、そして人一倍の努力があると知り、自分との戦いをどのように乗り越えていくのか、また試合前、試合中、試合後どんなことを考えているのかについて伺った。

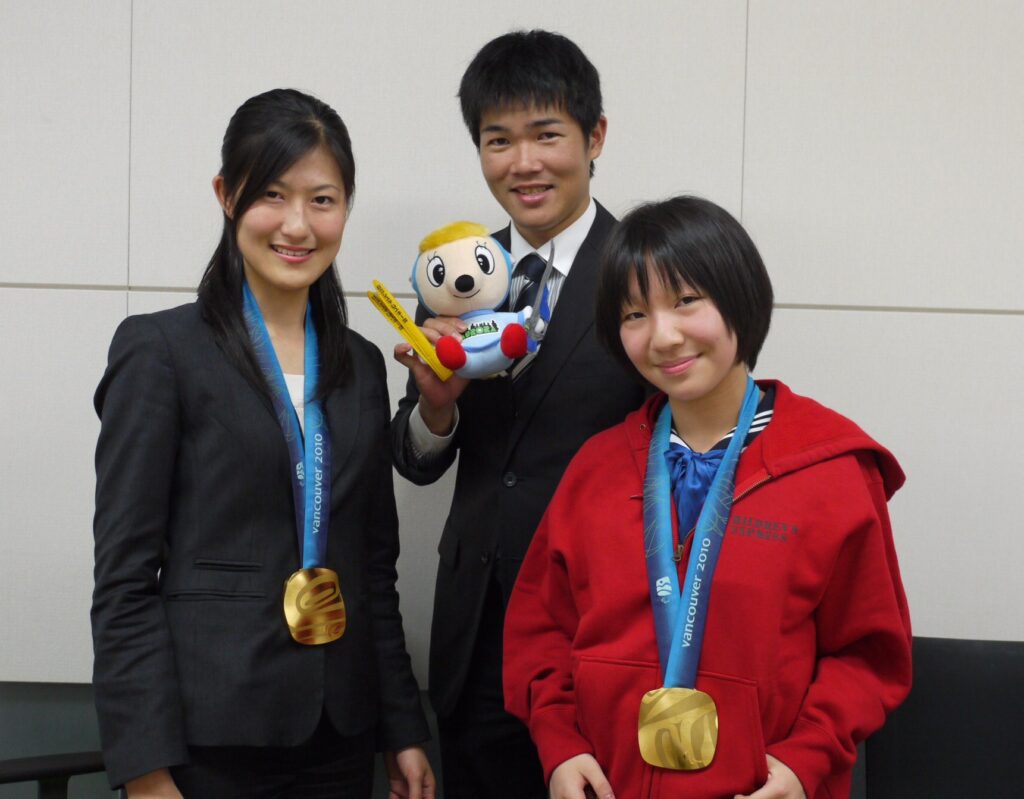

笑うとえくぼができる、ニコニコとした笑顔が、とても印象的だった。

新田選手は、岡山県の雪の多い場所で生まれた。3歳の時、祖父の運転するコンバインに巻き込まれ、左腕の肘から先を失った。「障害にまけないように育てる」という両親の思いから、小学校4年生からスポーツ少年団に入った。アルペンスキーをやっていた父親や小学校の先生が新田選手にもアルペンスキーを勧める。バランス感覚を養うために、スキー板の幅がアルペンスキーの半分の4センチしかない、クロスカントリーも始めることになった。中学3年生の時周りの選手に追い付けなくなってしまい、一時はスキーをやめてしまった。しかし、当時活躍していたドイツのトーマス・エルスナー選手の姿を見て、もう一度頑張ってみようと思い、再起した。

そして2006年トリノ大会、スタート約1キロ地点で転倒した。 「あのときは自分自身メダルをとらなきゃいけないと思っていました。今まで自分がやってきたトレーニングをだすだけでいいと思えばいいのに、それに必ずメダルが付いていないといけないというプレッシャーがあったんです」。

新田選手は、この失敗から立ち直れず、一時期は、スキーの板を見ることも、トレーニングをすることも辛かったという。どこにこの気持ちをぶつけていいかわからなくなり、自暴自棄になっていた時に、仲間の一人が、「また4年後を目指せということだよ」と声を掛けてくれた。その時、自分を支えてくれているチームメイトやスタッフの存在の大きさを改めて実感したという。

クロスカントリー人生の中で一番印象に残っていることを尋ねると、「トリノでの転倒かなぁ。もしあの時転んでいなかったら、今はもう競技を続けていないと思う」と答えた。

この転倒は転機となった。失敗は失敗じゃない、失敗をして得られるものが、きっとある。不可能だと思っている自分自身の心のカラを破ることが、自分の可能性へとつながる。「不可能とは可能性だ」という座右の銘には説得力があった。

トリノでの悔しさをばねに迎えたバンクーバー五輪本番前夜、新田選手は奥さんから渡された「手紙」を読んでいた。「後悔のない滑りをしてくれれば、私は満足」。この時、涙とともに「もう僕は滑るしかない」と決意した。

新田選手はトリノからバンクーバーまでの4年間を振り返り、「相手への感謝の気持ちを忘れていた」「自分のためだけでなく、自分を支えてくれている人たちのためにも、がんばろうと思うようになった」と語った。

スタート地点、いつもはトレーニングしたことなどを振り返るが、バンクーバー五輪では、何も考えなかったという。「あきらめられることをやってきた」。つまり、もしメダルが取れなくても満足できるだけの練習をし、自分と向き合ってきたのだ。そう思えるほど重ねた努力が金メダルへとつながった。

「止まってしまった時を刻む大会」としていたバンクーバー五輪を終えた今、ソチ五輪をどんな大会と位置付けるかと尋ねると、「次につなげる大会」との答えが返ってきた。この言葉には新田選手の次世代への思いが込められている。